Parfois appelée Cabillaud ou encore Skrei, selon qu’elle soit dans son milieu naturel ou à la carte d’un restaurant, la Morue est la base de l’alimentation de nations entières. Au début de son exploitation, la Morue, dont le nom français désigne plusieurs taxons distincts, apparaît être une véritable manne pour les pêcheurs. “On a calculé que si aucun accident n’arrêtait l’éclosion de ces œufs […] il ne faudrait que trois ans pour que la mer fût comblée et que l’on pût traverser à pied sec l’Atlantique sur le dos des cabillauds” (Alexandre Dumas et D. Vuillemot, Grand dictionnaire de cuisine, 1873). Au fil du temps et de sa raréfaction, ce poisson surnommé “l’or blanc” devient objet de conflits politico-économiques.

Le nom Morue désigne plusieurs espèces de poissons. Tout d’abord, trois de ces espèces (Morue de l’Atlantique, du Pacifique et du Groenland) appartiennent au genre Gadus. Par ailleurs, une dizaine d’autres espèces sont réparties dans différents genres de la famille des Gadidés. Toutes vivent dans des eaux froides et oxygénées.

On rencontre la Morue de l’Atlantique, Gadus morhua, dans les eaux de l’Atlantique nord. Sa présence s’étend depuis le Groenland, le Spitzberg et la Norvège et plus rarement jusqu’au golfe de Gascogne. On la rencontre entre 150 et 200 mètres de profondeur, bien qu’elle puisse se rencontrer jusqu’à 600 m. Elle vit généralement sur les fonds sablonneux ou rocailleux. La Morue de l’Atlantique est opportuniste et vorace. Les alevins se nourrissent principalement de plancton et de petits crustacés. Quand aux jeunes poissons ils consomment surtout des crevettes et des larves de poissons. Les adultes se nourrissent entre-autre de Capelans, Harengs atlantiques, Plies, jeunes Flétans, Crabes, Crevettes, mais aussi Maquereaux, Aloses, Limandes… et parfois même d’oiseaux de mer.

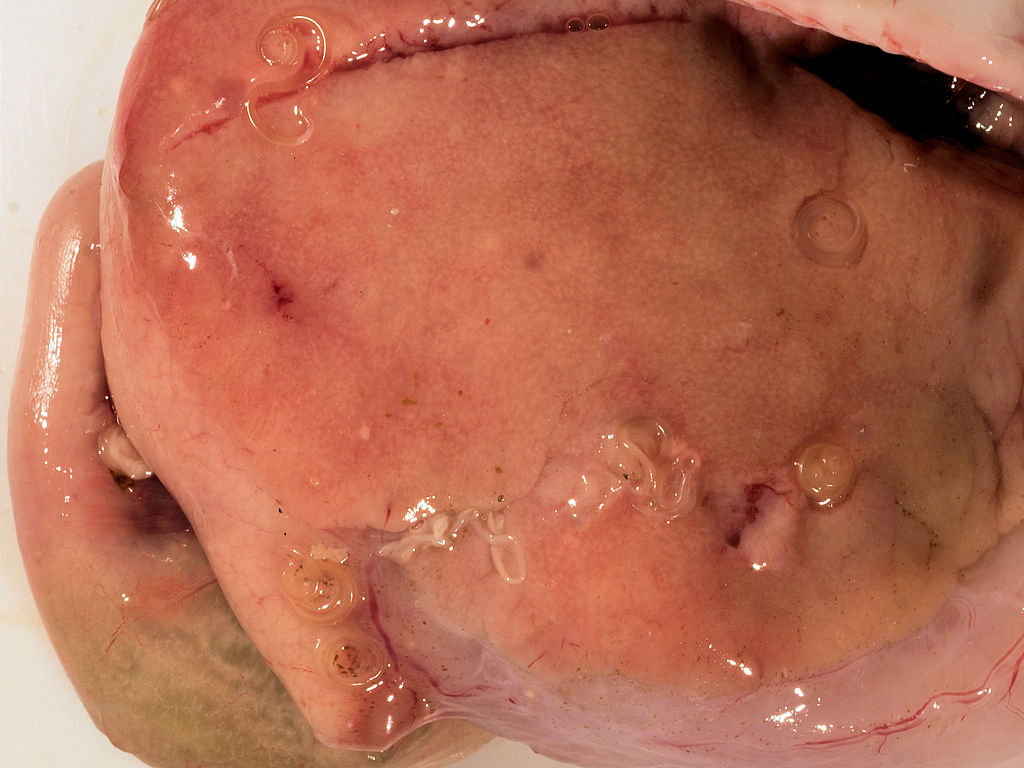

Ce régime alimentaire très varié rend la Morue assez sensible aux vers parasites. Parasites que l’on retrouve alors chez ses prédateurs comme le Phoque ou le Requin.

La Morue a une longévité d‘environ 25 ans. Le mâle atteint sa maturité sexuelle lorsqu’il dépasse 50 cm, la femelle quand elle approche des 60 cm, soit aux alentours de 6 à 8 ans. Le nombre d’œufs pondus dépend de la taille de la femelle : 2 millions quand elle mesure 80 cm et 11 millions quand elle approche les 130 cm ! Cette abondance répond à un fort taux de mortalité : on estime qu’un œuf sur 1 million seulement réussit à terminer le cycle et à devenir un poisson mature !

De la Norvège aux Amériques, la Morue part à la conquête du monde

Initiée par les Vikings, la pêche à la Morue remonte au Xe siècle. Le climat de l’Islande et de la Norvège est propice à la pêche et au séchage du poisson. La Morue devient donc rapidement un produit commercial. Entre le IXe et le XIe siècle, lors de leurs conquêtes européennes, les Vikings diffusent la consommation de Morue. Ainsi, le stockfish, le nom de la Morue séchée, fait son apparition en Europe. Sa longue conservation suscite un intérêt croissant car les interdits alimentaires catholiques bannissent la consommation de viande plus de 160 jours par an. La Morue est alors une aubaine.

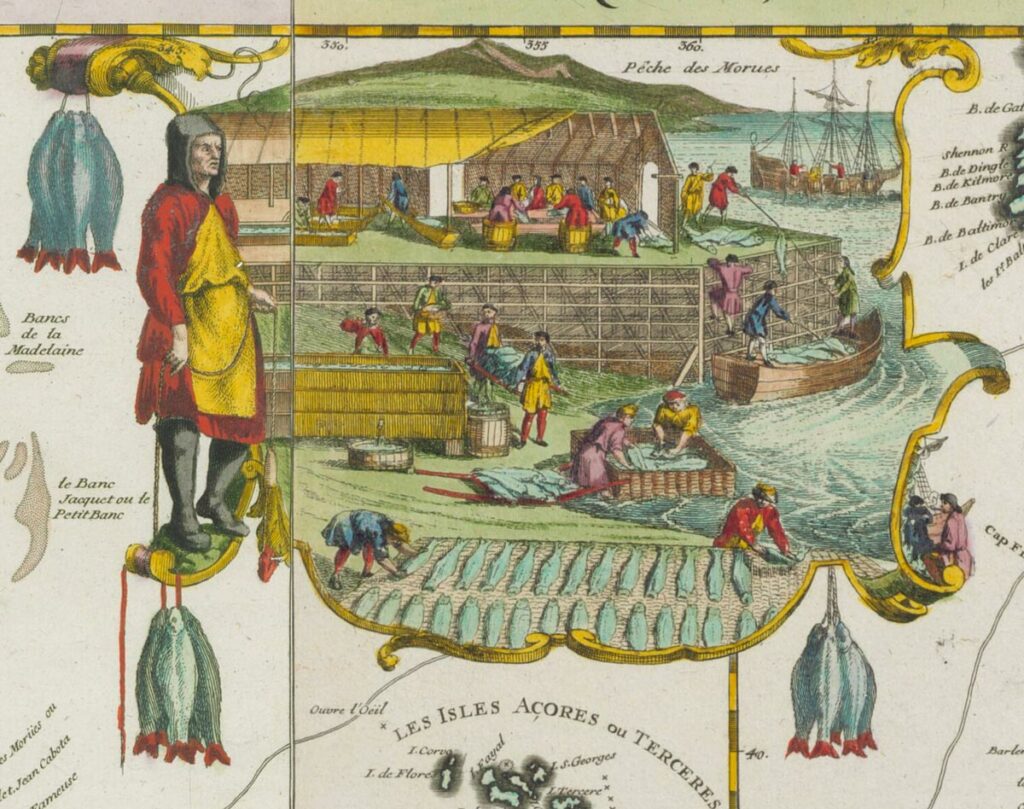

À partir du XIVe siècle, la ligue hanséatique, avec Bergen comme comptoir principal, organise sa distribution en Europe et domine ce commerce jusqu’au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, une nouvelle route maritime vers les Grands Bancs de Terre-Neuve est explorée, probablement par les Basques. Grâce à leur maîtrise de la salaison, les Basques développent un marché de la Morue séchée et organisent des voyages au long cours. Ils sont bientôt rejoints par les Bretons, les Normands et les Britanniques.

Au XVIe siècle, la pêche à la Morue à Terre-Neuve joue un rôle économique crucial dans la colonisation du Nouveau Monde. La Morue est alors surnommée “monnaie de Terre-Neuve”.

La Morue s’impose comme un symbole majeur dans plusieurs régions du monde. D’ailleurs, un manuscrit islandais de 1360, le Stokkhólmsbók, rapporte qu’une morue figure sur les armoiries de l’île au Moyen Âge. Plus tard, au début du XIXe siècle, l’aventurier Jørgen Jørgensen propose un drapeau bleu marine avec trois Morues sans tête. Outre-Atlantique, à Boston, une grande Morue en bois orne depuis 1784 le parlement du Massachusetts. Sur la côte Est des U.S.A, elle donne son nom à la ville de Cape Cod, littéralement le “cap de la Morue”. Enfin, surnommée “pain de marées” puis “l’amie fidèle” par les Portugais, elle est le symbole par excellence de la gastronomie lusophone et même un symbole national.

Encore aujourd’hui, la Morue est un marqueur culturel et gastronomique fort aux 4 coins du monde. En Méditerranée, on la trouve dans la traditionnelle brandade, aux Antilles dans les acras ou encore dans le fish and chips britannique. Et qui n’a pas déjà entendu un aïeul raconter ses souvenirs de cuillères d’huile de foie de Morue ? Nommée Lysi en norvégien, qui signifie “lumière”, l’huile de foie de Morue a d’abord servi de combustible pour les lampes à huile des Vikings, avant de devenir le complément alimentaire redouté des enfants !

La pêche à la Morue : des siècles de richesse aux eaux troubles du déclin

L’épopée de la Morue s’étend sur 4 continents et dure près de 10 siècles. Selon Alexandre Acloque, l’auteur en 1904 de Nos pêcheurs de haute mer, le plus ancien texte relatif à la pêche de la Morue remonte à l’an 888. Cette longévité est liée à toute l’économie qui entoure cette activité. Dès le milieu du XVIe siècle, la Morue représente 60 % du marché du poisson en Europe.

Poisson septentrional, la Morue a contribué à l’essor des échanges Nord-Sud. C’est pourquoi elle est largement consommée en Espagne, Italie, Portugal et même aux Antilles. Elle a joué un rôle au sein du commerce triangulaire entre l’Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, la France, l’Afrique et les Antilles. Considérée comme un poisson peu noble, la Morue fait partie de l’alimentation que les Européens réservent aux esclaves. La ration qui leur est allouée est même définie dans le Code Noir. La pêche à la Morue a entraîné des effets économiques en cascades. Construction de bateaux de gros tonnages, emploi de main-d’œuvre spécialisée, augmentation de la production de sel par les pays du sud…de nombreux secteurs bénéficient de cet essor. La nature même de la pêche, dans des zones propices aux naufrages, entraîne le besoin de renouveler les flottes régulièrement. Les chantiers navals voient donc leurs activités augmenter.

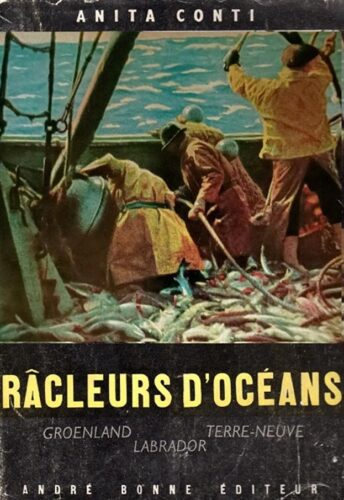

La Morue fait la richesse de pays, de ports, de pêcheurs et d’investisseurs à travers les époques. De Chateaubriand, dont le père tire sa fortune de la pêche à la Morue (et de la traite d’esclaves), à Clarence Birdseye, le père des bâtonnets de poisson panés surgelés, nombreux sont ceux qui considèrent la Morue comme une véritable poule aux œufs d’or. Mais seuls les diamants sont éternels. La pêche à la Morue est le reflet de chaque époque et devient de plus en plus performante. De la chaloupe au bateau-usine, la pêche de la Morue est une course qui s’étend sur plusieurs siècles. Au XIXe et au début du XXe siècle, la pêche devient industrielle. L’augmentation de la taille des chalutiers, équipés de treuils puissants et d’immenses filets, conduit inévitablement à de la surpêche.

Surpêche : Une urgence écologique et politique

La Seconde Guerre mondiale apporte une trêve aux populations de Morues. Mais, elle s’avère brève. dès les années 1950, la pêche reprend avec une intensité accrue. Capturées par des filets toujours plus grands et efficaces, elles n’ont même plus le temps de se reproduire. Leur disparition entraîne des conflits entre les nations. Entre autres “La guerre de la Morue”, un affrontement insolite qui se déroule entre les années 1950 et 1970. Il oppose l’Islande et le Royaume-Uni. Au cœur du conflit : des eaux poissonneuses que l’Islande veut protéger. Le projet est d’élargir unilatéralement sa zone de pêche, suscitant la colère des pêcheurs britanniques. Après des mois de tensions et manœuvres diplomatiques, le conflit s’achève en 1976 lorsque les Britanniques reconnaissent la légitimité des mesures islandaises.

Les débats autour des quotas de pêche mettent en lumière l’impératif de légiférer pour préserver les ressources marines. Cependant cette préoccupation n’est pas nouvelle. En effet dès 1922, l’Islande s’impose en pionnière et interdit l’accès de ses eaux territoriales aux navires étrangers. Il s’agit d’une mesure radicale pour protéger ses ressources. Mais l’inquiétude face à l’épuisement des populations de Morues n’est pas récente. Ainsi dès 1850, les chercheurs norvégiens Axel Boeck et Ossian Sars étudiaient les causes de l’effondrement de cette ressource essentielle.

Ce défi trouve un écho historique dans les propos de Grotius en 1609 dans Mare Liberum : “La pêche en mer est libre, car il est impossible d’en épuiser les richesses.” Si cette vision d’un autre temps peut prêter à sourire, les classements d’espèces sur les listes rouges, les quotas, et les réglementations sur les équipements de pêche ne suffisent pas à enrayer le déclin. Seules des mesures rigoureuses permettent aux populations de Morues de se reconstituer.

Les îles Lofoten, en Norvège, offrent un exemple de réussite. Grâce à une réglementation stricte et efficace, les stocks de Morues y prospèrent. À l’inverse, au large de Terre-Neuve, des décennies d’hésitations politiques et de mauvaise gestion des quotas ont entraîné une véritable catastrophe écologique, économique et sociale.

Aujourd’hui encore, les termes comme “gestion”, “stocks”, “totaux admissibles de capture” ou “maximisation sur la longue durée du rendement” montrent que l’océan reste largement perçu comme une ressource à exploiter. Face à cette vision extractiviste, il est urgent d’adopter une approche durable.

_______

_______

Sources :

- Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Rapport sur l’apport de la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des pêches, par M. Marcel-Pierre CLÉACH.

- Le commerce triangulaire entre les ports terre-neuviers français, les pêcheries d’Amérique du nord et Marseille au 18e siècle: nouvelles perspectives Jean-François Brière.

- L’animal dans l’alimentation médiévale et moderne en France du Nord (XIIIe – XVIIe siècles) In: Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial 19, 2001

Baleine sous Gravillon

Baleine sous Gravillon Combats

Combats Petit Poisson deviendra Podcast

Petit Poisson deviendra Podcast Nomen

Nomen France Culture | Mécaniques du Vivant

France Culture | Mécaniques du Vivant