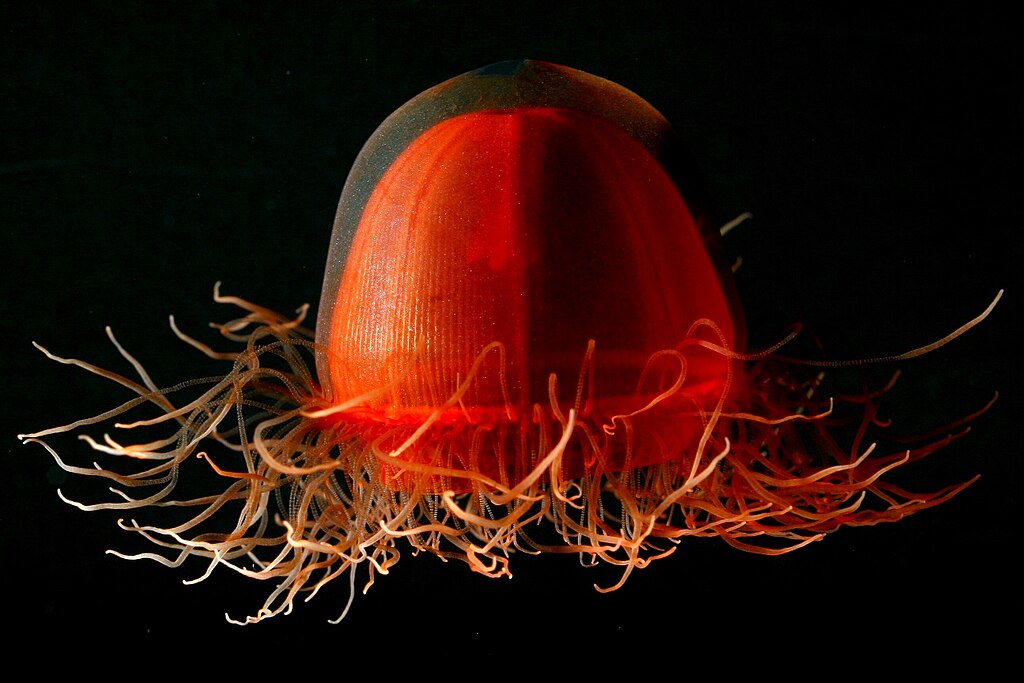

On pourrait la qualifier de vénérable, car elle a survécu à toutes les extinctions précédentes. Née il y a plus de 600 millions d’années, la Méduse, du latin “medusa”, une des 4 gorgones mythologiques qui possède des serpents ondulant sur la tête, ne laisse pas d’intriguer. N’ayant ni cerveau, ni squelette, ni poumon, elle possède néanmoins des structures élaborées qui lui assurent une adaptation optimale à son environnement et surtout lui permettent de s’alimenter et de se défendre grâce à ses tentacules urticants. Qui s’y frotte, s’y pique… voire meurt !

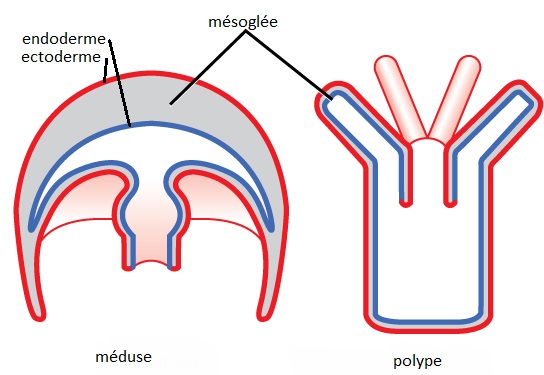

Le mot Méduse est un nom vernaculaire qui englobe de nombreux groupes de cnidaires, du grec “knide” signifiant “ortie”, un nom évocateur de leur piqûre. Les anémones et les coraux font partie de cet embranchement d’animaux aquatiques dont seuls 1% vivent en eau douce. Selon les espèces et son stade évolutif, elle peut être “Méduse” au stade libre ou “polype” au stade immobile (comme l’anémone).

La Méduse, rien que de l’eau… ou presque

Il existe près de 1700 espèces de Méduses. Considérée au XVIIIeme siècle comme une “plante-animal”, Linné l’avait rangée dans l’ordre des Zoophyla, comparant ses tentacules à des étamines (Stamina medusarum), et ses bras oraux à des pistils (Pistilla). Au fil du temps, la Méduse a été reclassée. Constituée à 95% d’eau voire 98% selon les espèces, le reste étant composé de protéines et de collagène, elle est présente dans toutes les mers du globe à des profondeurs variables. Sa composition rend la densité de son corps proche de celle de l’eau. Nageant et flottant, se laissant dériver au gré des courants et des vents, elle appartient à la catégorie du zooplancton, dont l’étymologie grecque “planktos” signifie “instable, errant”. Elle mène une vie pélagique, à la différence des polypes qui eux sont benthiques. Malgré ce corps mou, elle peut néanmoins se propulser grâce à son ombrelle qu’elle contracte et relâche en expulsant l’eau. Sans poumon, elle respire par diffusion à travers la paroi de son corps via des échanges gazeux.

Un corps “aérien” pourtant complexe

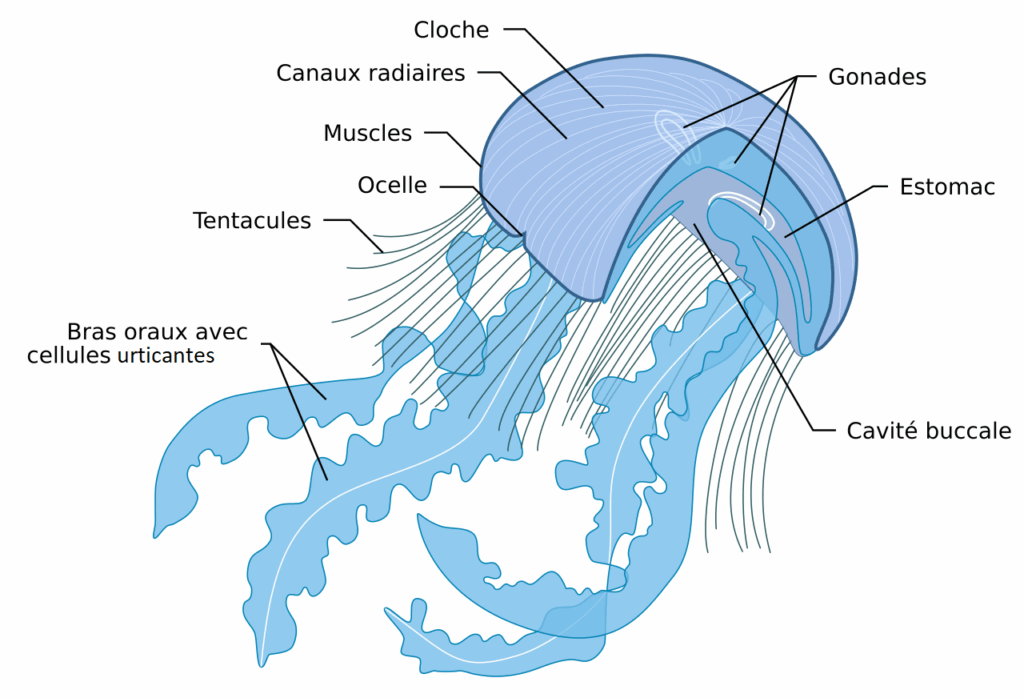

Transparente, blanche ou colorée et donnant l’apparence de légèreté, la Méduse possède une anatomie originale pour un invertébré, dépourvu de cerveau. L’ombrelle, si caractéristique et de consistance gélatineuse, contient une cavité gastrique et fait fonction de système digestif cerné par un canal circulaire. Cette cavité est irriguée par des réseaux nerveux qui se déploient dans le corps entier, l’équivalent de nos nerfs, sans le cerveau pour centraliser. Pour assurer sa perpétuation, elle contient les gonades qui renferment les gamètes masculins ou féminins, (qu’on ne trouve pas au stade polype). Rattaché à l’ombrelle, le manubrium se présente comme une sorte de conduit, essentiel puisqu’on trouve la bouche à son extrémité. Il fait ainsi le lien entre la cavité gastrique et l’orifice alimentaire qui sert aussi d’évacuation de l’alimentation non digérée car la Méduse ne possède pas d’anus. Les rhopalies, quant à elles, disposées tout autour du bord de l’ombrelle entre les tentacules, ont une fonction sensorielle. Elles contiennent des ocelles, qui servent à détecter les changements de lumière, des statocystes, organes impliqués dans l’équilibre et l’orientation et des fosses olfactives. Reste ensuite la partie la plus épineuse du sujet… ses tentacules urticants !

La Méduse ou la piqûre la plus rapide de l’océan

Près de sa bouche, les tentacules oraux plus épais et plus courts que les autres, apportent la nourriture capturée. Les tentacules plus longs et plus fins qui partent de l’extrémité de l’ombrelle, servent à capturer les proies ou à se défendre. Plus ils sont longs, plus la zone de chasse couverte est grande.

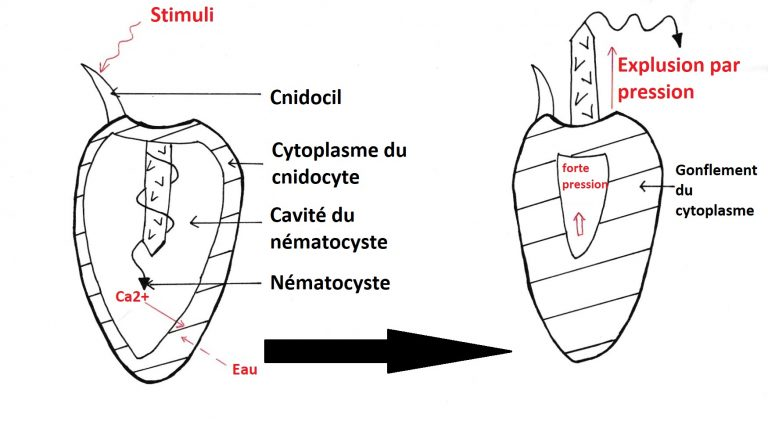

La Méduse se nourrit d’animaux planctoniques, se régale d’œufs et de larves de poissons. La surface de ses tentacules, l’épithélium, une sorte de “peau”, est recouverte de cellules urticantes appelées cnidocytes, qui ont une forme de flacon retourné. Ces cellules propres aux cnidaires renferment le nématocyste, une capsule de poison avec un véritable “harpon” pour l’instant en sommeil. A la surface du cnidocyte se trouve le cnidocil, ressemblant à un cil.

Après contact même léger avec sa proie, ou la peau d’un humain, le cnidocil va s’exciter, entraînant la libération d’ions calcium (Ca2+) stockés dans la capsule. Ces ions vont se diriger vers le cytoplasme (voir schéma) du cnidocyste. L’augmentation et la concentration de ces ions calcium entraîne une différence de pression – appelée pression osmotique – favorisant l’entrée d’eau dans la cellule et du même coup, l’expulsion rapide du nématocyste, le mini-harpon enroulé, qui en se déployant, pique et lâche son venin. La piqûre d’une Méduse est “l’un des processus biologiques les plus rapides”, selon Sean Colin, écologue à l’Université Roger Williams à Rhode Island. Elle dure 700 nanosecondes. Elle est assez forte pour briser la coquille d’un crustacé à son point le plus faible. Pour un organisme qui semble simple, ce processus est assez complexe. Sachant que les tentacules sont recouverts de milliers de nématocystes, le moindre contact avec l’un d’entre eux s’avère particulièrement douloureux voire cuisant. Néanmoins, il existe des espèces non urticantes pour l’être humain comme la Méduse Cotylorhiza tuberculata, appelée aussi Méduse œuf au plat en raison de sa couleur et de sa forme typique. On la trouve en Méditerranée.

Le ballet des Méduses

Les Méduses sont de toutes les tailles. La plus grande jamais observée est la Méduse à crinière de lion (Cyanea capillata). Son ombrelle va de 50 cm à 2 m de diamètre. Ses 800 tentacules se déploient sur une longueur de près de 35 m. Elle se teinte de rose ou de jaune losqu’elle est juvénile, orange, rouge ou brun lorsqu’elle est agée. Elle sert d’abri pour les crevettes ou Chabots qui ne craignent pas son venin. Elle n’est pas mortelle sauf si on se retrouve piégé parmi ses nombreux tentacules.

La plus venimeuse est la Méduse boite ou cubo-Méduse (Chironex fleckeri), sa piqûre serait responsable de 64 décès entre 1884 et 2021. Elle peut atteindre les 3 m et un seul de ses 60 tentacules peut tuer un humain en quelques minutes. On la trouve dans les eaux du littoral australien et du Sud-Est asiatique. Elle possède 24 yeux répartis autour de l’ombrelle lui permettant une vision à 360 degrés et peut atteindre les 7 km/h lorsqu’elle chasse. A la différence des autres, son venin ne provoque pas de réaction allergique mais passe directement dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. La vive douleur peut provoquer un évanouissement et le poison peut alors entraîner un arrêt respiratoire et/ou cardiaque. La rencontre ayant lieu dans l’eau, elle peut occasionner la noyade. La plus petite Méduse quant à elle, ne mesure que quelques millimètres de diamètre.

Les causes d’une invasion tentaculaire de Méduses…

Prédatrice, elle est aussi au menu des thons, des Poissons-lunes et des Tortues luth. Elle devient la proie d’autres espèces dont la nourriture traditionnelle en poissons se raréfie. Cependant, les Méduses, de manière générale, prolifèrent à différents endroits du globe. Les scientifiques parlent de gélification des océans. Cette invasion a plusieurs causes.

Le réchauffement des océans favorise leur croissance et allonge la période de reproduction. La surpêche fait disparaître certains de ses prédateurs mais aussi des petits poissons friands des mêmes proies que les Méduses. Celles-ci ont alors accès à plus de zooplancton, lui-même favorisé par la pollution aux engrais. Cette prolifération peut aller jusqu’à obstruer certaines stations de pompage d’eau comme à la centrale de Gravelines mise à l’arrêt en août 2025.

Chaque été, les Méduses envahissent les côtes. Même séparés de l’ombrelle, ou morts, les tentacules restent activement urticants et venimeux. Le venin des Méduses est de nature neurotoxique, c’est-à-dire touchant le système nerveux. Au-delà des brûlures, il peut entraîner des paralysies. Cependant, mieux connues, les cas de piqûre et de brûlures de Méduse sont mieux soignées. Alors que d’autres invertébrés, Physalies, Porpites ou Vélelles s’invitent sur nos côtes, certaines espèces de Méduses s’auréolent de gloire avec deux prix Nobels obtenus grâce à leurs caractéristiques : en 1913 avec le processus découvert de l’anaphylaxie, la réaction allergique, et en 2008 avec la protéine fluorescente verte de l’Aequorea victoria, une Méduse bioluminescente.

D’autres caractéristiques ont été découvertes chez certaines espèces, celles de “cultiver” des algues. Ainsi, les Méduses cassiopées au lieu de flotter avec leur ombrelle vers le haut, ont la tête à l’envers posée sur le fond de l’océan. Elles possèdent des algues microscopiques dans leur tissu et “les orientent vers le soleil pour qu’elles puissent grandir”, explique le biologiste Lucas Brotz. Elles n’ont plus qu’à se servir… Le même phénomène a été observé dans le Lac aux Méduses des Palaos par les Méduses dorées qui fertilisent les algues la nuit… une autre découverte de ces êtres fascinants.

_______

Photo d’ouverture : Méduse Rhopaloenmatidae, expédition 2005 NOAA Office of Ocean Exploration.

Sources :

- ProjetEcolo : Anatomie de la méduse

- Aquaportail.com : Cnidocyste

- National Geographic : Les secrets des méduses, animaux complexes qui règnent sur les océans

- Science&Vie : Méduses : l’invasion est devenue globale !

- Le Monde : La centrale nucléaire de Gravelines à l’arrêt à cause de méduses qui ont bloqué les stations de pompage d’eau

_______

Baleine sous Gravillon

Baleine sous Gravillon Combats

Combats Petit Poisson deviendra Podcast

Petit Poisson deviendra Podcast Nomen

Nomen France Culture | Mécaniques du Vivant

France Culture | Mécaniques du Vivant